为深化爱国主义教育,厚植家国情怀,2025年4月12日,高分子科学与工程系教工党支部和2021级本科班团支部18位师生,前往安徽泾县开展“铭记历史·致敬英烈”主题研学活动。师生们通过参观皖南事变烈士陵园、新四军军部旧址等红色教育基地,追溯革命历史,感悟铁军精神,在实践课堂中上了一堂生动的“行走的思政课”。

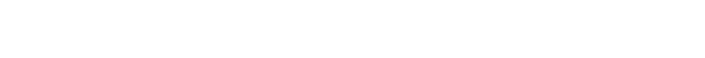

追寻红色足迹:烈士陵园中的庄严洗礼

清晨7时,师生们乘坐大巴从学校出发,经过3小时车程抵达泾县皖南事变烈士陵园。陵园内松柏苍翠,纪念碑高耸入云,主碑广场的党旗猎猎飘扬,庄严肃穆的氛围让师生们瞬间沉浸于历史的回响中。

在讲解员的引导下,同学们了解到陵园的设计深含寓意:90级台阶象征当年九千新四军将士,九根纪念柱,其中七根残缺的纪念柱寓意突围幸存的两千战士。师生列队肃立于纪念碑前,向烈士敬献鲜花、鞠躬默哀。

随后,师生走进皖南事变陈列馆,锈迹斑斑的军用水壶、泛黄的行军地图、叶挺军长的手写信件等文物,将那段悲壮历史具象化。肖石燕老师结合展品,现场讲述了新四军“听党指挥、服务人民”的初心故事。银嘉兴同学动情地说到:“展厅里每一件物品都在诉说牺牲与抗争,我们更懂得和平的珍贵。” 何卫东老师勉励大家道:“烈士们用生命诠释了信仰的力量,我们要将这份精神内化于心、外化于行。”

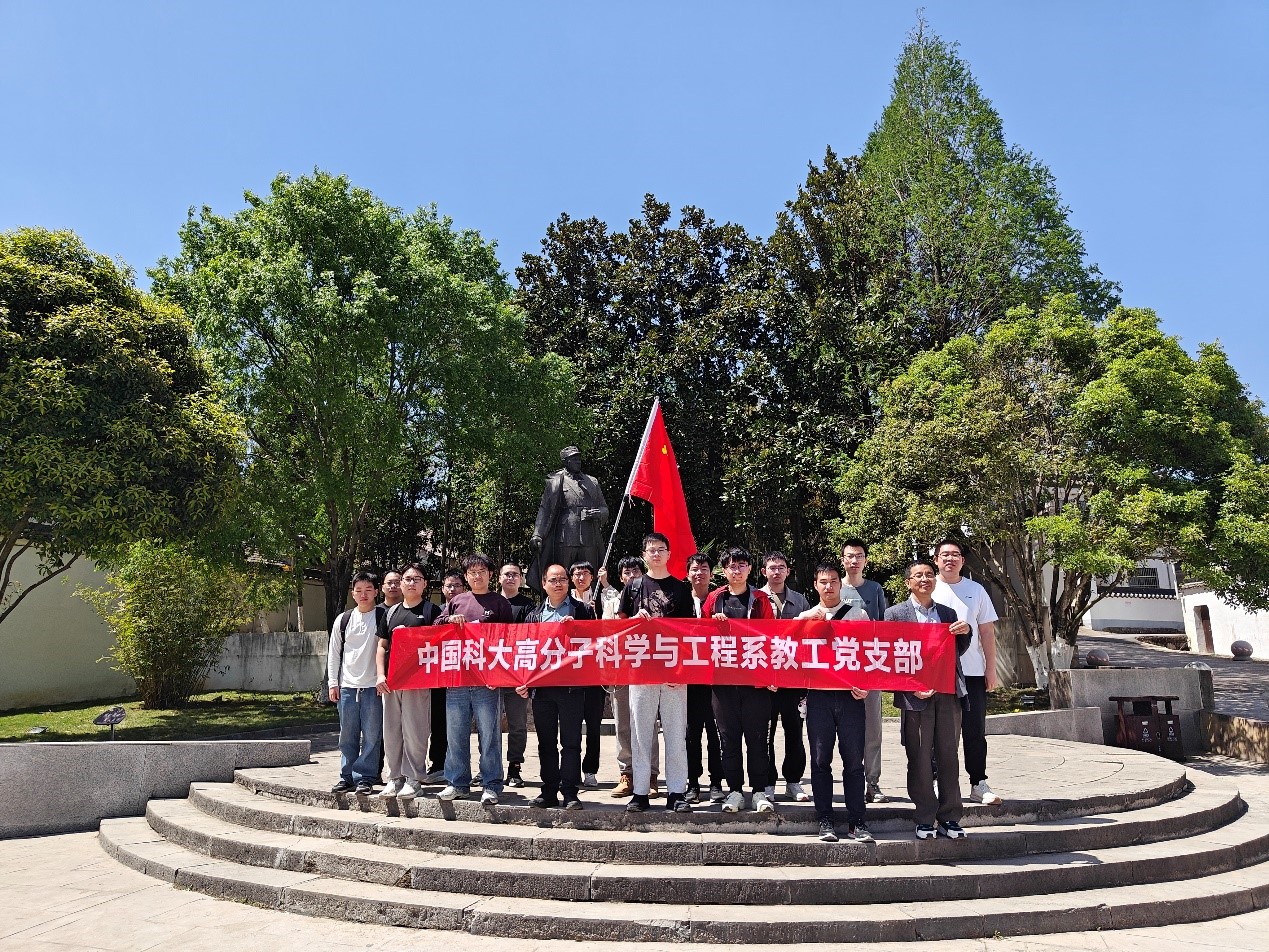

沉浸历史现场:新四军军部旧址的震撼教育

午后,师生们前往新四军军部旧址。踏入叶挺、项英等将领曾居住的院落,斑驳的砖墙、简陋的木桌、煤油灯等陈设重现了革命年代的艰苦条件。在军部大礼堂,泛黄的老照片和作战地图吸引了学生驻足。何卫东老师以“烽火中的信仰之光”为题展开微课堂,解析新四军“铁军精神”的内涵:“他们用鲜血铸就了‘坚定信念、英勇无畏’的丰碑,这正是新时代青年需要传承的品质。”

感悟与传承:师生共话研学收获

活动尾声,师生围坐在新四军军部旧址庭院内,结合所见所感展开深入交流。何卫东老师以历史与现实的联结为切入点,分享了感悟:“站在叶挺将军曾指挥作战的院落里,我深刻体会到‘铁军精神’不仅是战场上的无畏,更是面对困境时的信仰坚守。这种精神对今天的青年同样重要——在科技竞争、文化传承中,我们仍需以‘铁军’般的意志突破瓶颈,守护民族根脉。”他还提到陵园中七根残柱的象征意义:“两千突围战士成长为栋梁的故事,启示我们挫折是成长的必经之路,唯有在逆境中淬炼,方能担起时代重任。”

肖石燕老师则从教育与文化传承的角度延伸:“皖南事变中,新四军将士用生命诠释了‘忠、节、孝、义’的家国情怀,这与泾县宣纸、宣笔等非遗技艺的匠心一脉相承。无论是革命还是工艺,都需要代代人用信念与专注去延续。”肖老师以陵园无名烈士墓的光影设计为例,引导学生思考:“那些未被镌刻姓名却与日月同辉的英雄,提醒我们平凡岗位亦可成就伟大——正如同学们未来在科研、医疗、教育等领域的耕耘,皆是新时代的‘战场’。”

学生们的发言充满真挚与反思。苏宝强同学提到陈列馆内的行军地图和煤油灯时哽咽:“以前课本上的‘艰苦抗战’只是抽象词汇,但看到补丁摞补丁的军服、磨平鞋底的布鞋,我才明白先烈是在怎样的物质匮乏中创造了精神丰碑。”周江熠同学结合专业方向感慨:“作为高分子专业的学生,我联想到当年新四军用简陋装备对抗强敌的智慧。今天的‘卡脖子’技术难题,同样需要这种创新与韧劲。”学生秦学高的发言引发共鸣:“在纪念碑前默哀时,我仿佛听见先辈的嘱托——‘少年强则国强’不是口号,而是要用行动回应。我们这一代人的使命,是将个人理想融入国家需求,像突围的战士一样,在各自领域成为‘擎天柱’。”

此次研学还激发了跨学科的思考。陈逸凡同学关注到烈士纪念馆文物的保护技术:“锈蚀的枪械、泛黄的信纸,让我想到学科知识在历史传承中的应用。未来若能通过材料科学修复革命文物,也是一种对先烈的致敬。”而文学社成员卓依儒则以叶挺《囚歌》为灵感创作短诗,在分享会上朗诵:“若自由需以脊梁弯曲为代价,我宁愿做碑前不灭的火——燃烧,是青春对信仰的回答。”

师生们的感悟不仅停留在历史追忆,更聚焦现实责任。何卫东老师总结道:“这次研学是一堂‘行走的思政课’,让书本上的党史变成可触摸、可对话的精神力量。希望同学们以‘铁军精神’为镜,在学业攻坚、职业选择中始终心怀家国。”

红色研学的时代意义:让思政教育“走新”更“走心”

此次研学活动是“大思政课”实践育人的重要一环。通过“场景式+沉浸式”教学,将历史现场转化为生动的思政教材,突破了传统课堂的边界。活动还结合泾县宣纸文化园体验古法造纸、参与宣扇制作等活动,实现红色基因与传统文化协同育人。

正如教材中所言:“红色研学不是‘打卡式’教育,而是要让青年在行走中读懂‘中国共产党为什么能’,在思考中明确‘我该做什么’。”活动结束后,学生们将整理影像资料、撰写调研报告,并通过主题班会、校园展览等形式传播实践成果,让红色精神辐射更广。

返程途中,夕阳为皖南群山镀上金边。车厢内,学生们轻声哼唱着《新四军军歌》,歌声与历史的回响交织。这场跨越时空的对话,让20岁的青春与80多年前的热血共振。铭记,是最好的致敬;传承,是最深的缅怀。新时代的少年们,正以脚步丈量历史的厚度,以实践书写信仰的答案。