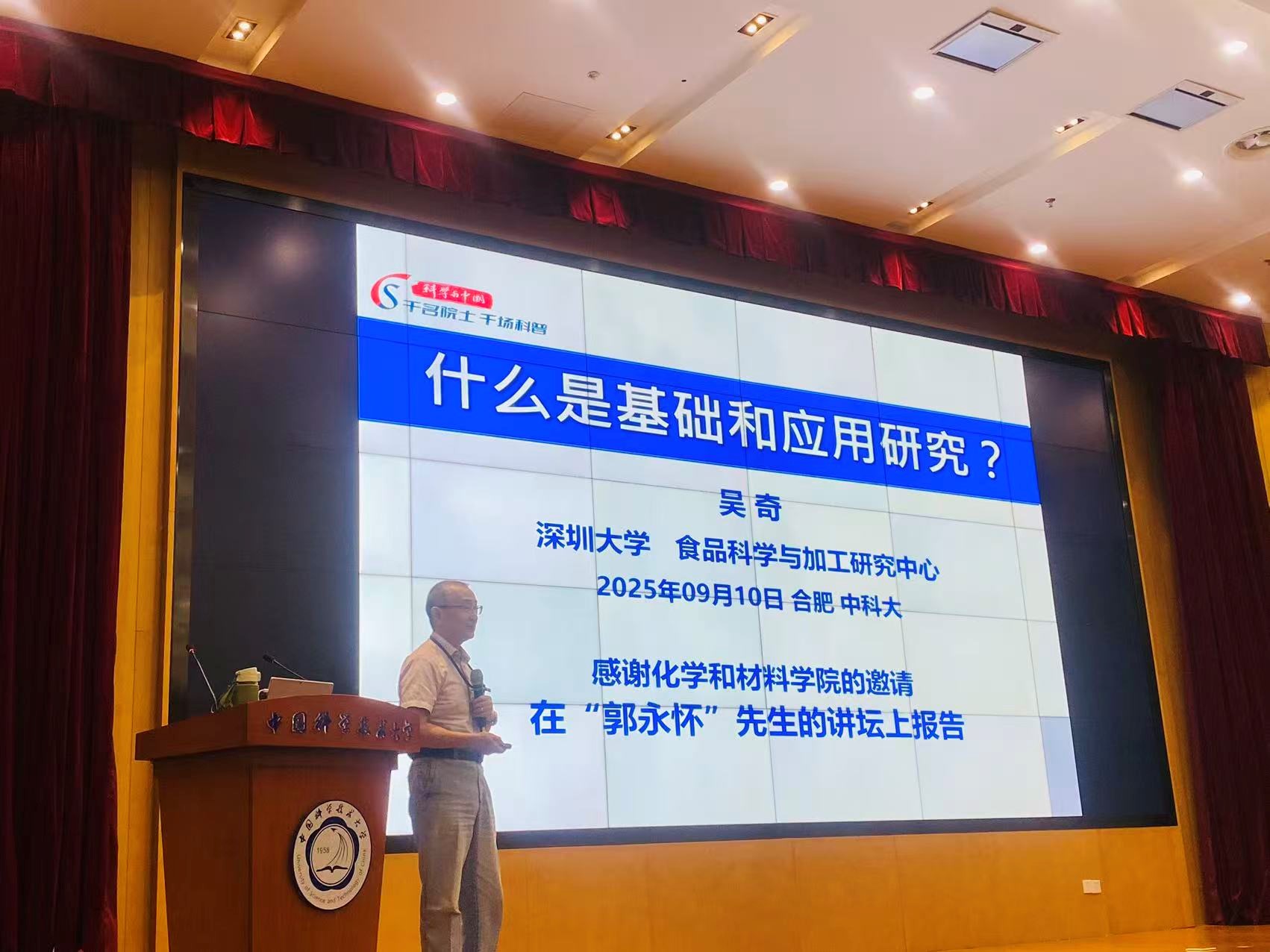

2025 年 9 月 10 日,在全国第四十一个教师节这一特殊日子里,中国科学技术大学化学与材料科学学院迎来了一场学术盛宴。中国科学院院士吴奇作为 “郭永怀讲坛” 第三十六讲的报告人,为老师和同学们带来了一场题为《何为基础和应用研究?》的精彩专题报告。300人的物质科研楼报告厅座无虚席,还有一百多名师生站在两侧及后排通道聆听了近一个半小时的报告,并参与了半个小时的热烈讨论。报告由化学与材料科学学院执行院长刘世勇教授主持。

一、概念解析:从“疑问”到“问题”

作为我国高分子物理和化学领域的资深研究者,吴奇院士以四十余年科研积淀为基石,通过辨析“疑问”(question)、“询问”(inquiry)和 “问题”(problem)之间的本质差异,以严谨的学术逻辑解构了基础研究与应用研究的核心要义。疑问源于好奇心的自然萌发,很多的疑问实质上是询问,不是真正的“问题”,即该疑问实际上是已有答案,但疑问者因为知识局限或阅历不够而不知而已,真正的 “问题” 是那些从古至今尚无答案的疑问。解决这类疑问(问题)有两种情形,其一,现有的知识不够,需要找到新的知识,即突破人类认知边界的知识贡献(intellectual contribution),才称得上是基础研究。而应用研究,则是利用现有的知识解决问题,如果其结果不能预测其它体系或有实际应用,即使其回答了前人没有回答的问题也是没有太多的用处。这一区分不仅是语义之争,更关乎科研评价的底层逻辑。

二、知行合一:从书架到货架

为了让抽象的概念更加具象化,吴奇院士分享了自己科研生涯中的两个典型例子。第一个例子围绕大分子溶液相图中浓/稀两相浓度差对约化温度和链长的标度关系展开,他将这个问题装在心里二十年,直到遇上实验解决方案,最终才成功揭示了这一领域中尚未被认知的规律,为大分子溶液相图完成了最后一片拼图!院士强调,揭示客观事物本质和规律的“知识”必须满足两个铁律——“普适性” 和 “定量性”。

第二个例子同样经历了漫长的“问题”寻找过程,院士一直在寻找一个越来越重要的问题,希望它与社会和百姓相关,具有中国特色,并且他是解决该问题的最好人选之一。终于在2016年底寻获–食品创新加工。2020年从香港中文大学退休后,就全身心地将其工作对象从“合成大分子” 转向“天然大分子”,进入全新的应用研究。在新的领域中,他和团队提出“全食物加工”的理念,并利用大分子物理和高聚物加工的知识,将理念变成工艺,在土豆米、素肉和全豆豆腐三个项目中均取得了丰硕的成果。

“不上书架,便上货架”,这是大约二十五年前吴奇院士提出的“双架”之喻,如今已获得许多研究者的认同,成为衡量科研价值的金标尺。

三、精神追怀:从治学到做人

报告会中,吴奇院士数次缅怀了两弹元勋郭永怀先生的事迹,高度评价了郭先生的治学态度和献身精神,他勉励在场研究生:“基础研究的结果往往通过文章体现,但绝大多数文章则与基础研究毫无关系。个体总会消失的,真正的不朽是将自己融入一个不朽的东西,郭永怀先生不朽,因为他融入了民族的自立自强!贡献了教科书上知识的人不朽,因为他/她拓宽了人类认识的知识边界。” 他还缅怀了马兴孝教授,感恩马教授曾经告诉他,“做人和治学二者缺一不可,但首要的是做人,其次才是治学!”

报告在热烈掌声中结束。学院党委书记徐允河教授代表学院向吴奇院士赠送“郭永怀讲坛”纪念牌,学生献花向吴奇院士道“教师节快乐”!这场在教师节举办的学术活动,恰似一堂生动的科研方法论公开课,不仅为青年学者廓清了基础与应用研究的辩证关系,更以科学家身体力行的方式诠释了教育的终极意义,彰显了传道授业的师者精神。